0.はじめに

この文章では、「妄想」をめぐり、大きく分けてふたつの角度からお話したいと思います。

ひとつは、自分の考えを「妄想」として切り捨てず、諦めず、世界におもねりもせず、自分を貫き通す方法について。私は小説をはじめとして様々なジャンルの表現に取り組んでいますが、同時にそれらを自らプロデュースし、社会に流通させてもいます。それはまわりからの評価に自分を委ねず、むしろ自らの価値基準を社会へ提示していき仲間を増やしていく、そのための試みとしてありました。

もうひとつは、由来のわからない無根拠かつ突発的な考えを抱いてしまう自分、あるいは抱かせた世界を、丁寧に掘り下げていく方法について。まわりから「妄想」と言われないように自らプロデュースや流通などをがんばる、というのは、どちらかというと「妄想」の否定の試みだと言えると思います。実のところ「妄想」を再評価しようという言説の多くは、「妄想」がいつか「妄想」でなくなる、そうでなくとも現実にメリットをもたらしうるということを前提にしているところがあるのではないでしょうか。でも「妄想」には、現実に資さずともただそれだけで意味を持つ面があるのではないか。そんな発想から、「妄想」をただそれ自体としてポジティブに捉えていく方法について考えてみたいと思います。

ふたつは、「妄想」をめぐる、ある種の裏表としてあります。

「妄想」という言葉を外から与えられることに粘り強く抵抗しつつ、同時に、自分の中から「妄想」としか言いようのない考えが生まれることにも真摯に応える。

「妄想」を軸に展開する、半ば矛盾しているようにも思えるふたつの姿勢は、同時に駆動していくことによってこそ、「私が世界のなかで生きる」ということを自ら尊重するための重要な居場所をつくりだすことになるでしょう。

1.作品を作ること、その周辺を自前で整えること

いくつもの表現方法に取り組む

まずは「妄想」という言葉をめぐる私の基本的なスタンスの開示を兼ねて、これまでの自分の活動について簡単にお話ししておきたいと思います。

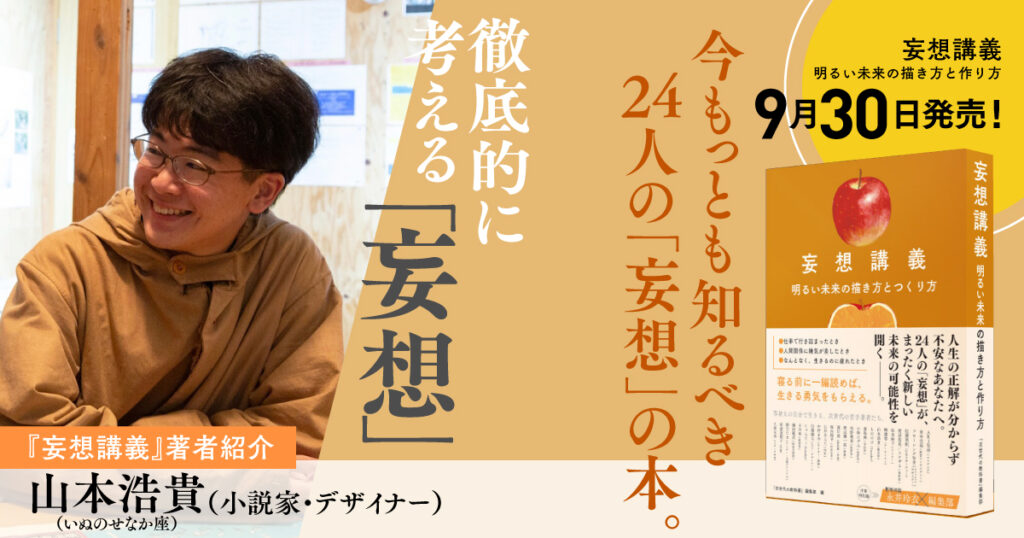

私は小説や詩を書いたり、本をデザイン・編集・出版したり、いろいろなジャンルの芸術作品を論じたりして暮らしています。主に言葉を使う表現に従事しつつ、その意義や他のジャンルとの関係性、流通やプロデュース方法までを考え取り組んでいる……そんなふうに言えるでしょうか。

良い作品を作る、というだけでなく、それを作らせる環境をどう自分に用意するか。できた作品をどう社会に流通させ人に届けるか。自分だけでなく他のひとによる作品も含めて、評価軸や使用方法を提示していく……そういった作品の周辺のあれこれを、ひとりではなく友人たちとともに、作品制作と並行して取り組んでいます。

世界や私を真剣に考える方法

小説は中学生のころから書き始めました。もともとは宇宙工学に関心があり、芸術やフィクションを自分で作ろうとするとは思ってもみなかったのですが、13歳のときにアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の再放送を見て、とつぜん「作品を作りたい」と思い立ち、小説を書き始めました。

この世界について、この私について、無視せず真剣に取り組み考える方法として、現実とは別の芸術やフィクションを(単に消費するのでなく自ら)作るという方法があるのだと初めて知ったのだと思います。今回のテーマに絡めて言うなら、現実とは異なる「妄想」に取り組む可能性を知ったと言ってもいいのでしょう。

最初は映画を撮りたいと思っていました。ですが、地方出身で仲間もおらず、教えてくれる大人もおらず、今のようにスマートフォンでしっかりした映像撮影・編集ができるような環境でもなかったため、たったひとりでお金もかけず作品を作っていける「小説」を、自分の方法として選びました。結果としてそれは、「この私とはいったいなんなのか」という問いを孤独に考えていくことそのものを、私に表現の主題として選ばせたと思います(「小説」とはどういう表現方法か、ということについては、最後にまた触れます)。

「評価される」だけでいいのか?

高校生のころにいくつかの賞の候補にもなり、大学入学を機に上京してからは小説や詩歌に熱心に取り組む友人もやっとできて、このまま自分は実作一本で腕を磨き生きていくんだと考えていました。そうして優れた作品を残せれば、きちんと世の中に評価されるだろうし、自分の人生は良いものとして終えられる、と。

ですが、ある新人賞の最終候補に残って落選したとき、考え方に変化が生まれました。落選したからではありません。選考後、顔合わせした編集者のかたに「難しすぎて自分たちにはわからなかった」と言われたことが、小さくないショックを自分に与えたのです。

業界を運営している中心的な企業のひとつに勤めるひとが、たかが20歳の人間が書いた小説を「難しい」という一言で切り捨てる。ここがどう良くてここがどう悪かったと指摘してくれるでもなく、その後のケアも一切なく……友人たちとのあいだでは問題意識を共有し、毎日お互いの作品やプロの作家たちの作品をめぐって議論を重ねていたこともあって、余計に強い戸惑いが生じました。

はたして自分はこの業界で評価されていくということを目標に作品を作り続けるだけでいいのか、結

-1-e1724317731363.webp)